La Tunisie, avec ses côtes méditerranéennes, abrite une grande variété d’espèces de requins. Bien que souvent mal compris, les requins ne sont pas des attaquants sans raison et les incidents mortels sont rares. Certaines espèces, comme le requin blanc et le requin bleu, sont présentes dans ces eaux. Les premières sont souvent médiatisées malgré leur rareté, tandis que les secondes ont une attitude généralement non agressive. Les risques pour les baigneurs et plongeurs sont minimes malgré les idées reçues, et les interactions avec les requins restent limitées. Cependant, la sur-pêche représente une menace majeure, avec une baisse de 70 % de leur population en 100 ans, due notamment aux captures accidentelles par les chalutiers. Plusieurs initiatives commencent à voir le jour pour protéger ces espèces, s’appuyant sur la coopération entre les communautés locales et les scientifiques.

Diversité des espèces de requins en Tunisie

Un écosystème marin riche et méconnu

La mer Méditerranée, souvent perçue comme un bassin surexploité, recèle encore une biodiversité surprenante. Les eaux tunisiennes, situées à un carrefour stratégique entre le bassin occidental et oriental, constituent un habitat essentiel pour de nombreuses espèces pélagiques et côtières. On y dénombre plusieurs dizaines d’espèces de requins et de raies, bien que beaucoup d’entre elles restent méconnues du grand public. Cette richesse est le reflet de la diversité des habitats, allant des fonds sableux côtiers aux canyons sous-marins profonds, offrant des zones de reproduction, de nurserie et d’alimentation pour ces prédateurs marins.

Les espèces les plus communes

Au-delà des noms les plus célèbres, les eaux tunisiennes accueillent une faune de squales variée. La connaissance précise de leur répartition reste un défi scientifique, mais les observations et les captures permettent de dresser une liste non exhaustive des espèces régulièrement rencontrées. Parmi elles, on retrouve :

- La petite roussette (Scyliorhinus canicula), un petit requin de fond très commun et inoffensif.

- L’émissole (Mustelus mustelus), appréciée pour sa chair et souvent vendue sur les marchés sous d’autres noms.

- Le requin mako ou requin-taupe bleu (Isurus oxyrinchus), connu pour être le requin le plus rapide du monde.

- Le requin-renard (Alopias vulpinus), reconnaissable à son immense lobe caudal qu’il utilise comme un fouet pour assommer ses proies.

- Le requin griset (Hexanchus griseus), une espèce des profondeurs qui remonte parfois la nuit vers la surface.

Caractéristiques et habitats

Chaque espèce possède des caractéristiques et un mode de vie qui lui sont propres. Le requin pèlerin (Cetorhinus maximus), deuxième plus grand poisson du monde, est un géant placide qui se nourrit exclusivement de plancton en filtrant l’eau. Il est parfois observé au large des côtes tunisiennes lors de ses migrations. À l’inverse, des espèces comme le requin mako sont des prédateurs actifs et puissants, chassant en pleine mer des poissons rapides comme le thon. D’autres, comme les roussettes, mènent une vie discrète sur les fonds marins, se nourrissant de crustacés et de petits poissons. Cette diversité fonctionnelle est cruciale pour l’équilibre de l’écosystème marin.

Parmi cette multitude d’espèces, deux retiennent particulièrement l’attention du public, souvent pour des raisons opposées : le grand requin blanc et le requin bleu, dont la présence alimente autant les fantasmes que les inquiétudes.

Présence du requin blanc et du requin bleu : mythes et réalités

Le grand requin blanc : une présence fantasmée

Le grand requin blanc (Carcharodon carcharias) est sans conteste le squale le plus médiatisé. Sa présence en Méditerranée, et notamment dans le canal de Sicile près des côtes tunisiennes, est un fait scientifiquement avéré. Cette zone pourrait même être une importante aire de reproduction pour l’espèce. Cependant, les observations sont extrêmement rares. Loin de l’image du monstre mangeur d’hommes véhiculée par la fiction, le grand blanc est un prédateur discret dont les rencontres avec l’être humain sont exceptionnelles. Sa population en Méditerranée est d’ailleurs considérée comme en danger critique d’extinction, rendant chaque observation d’autant plus précieuse pour les scientifiques.

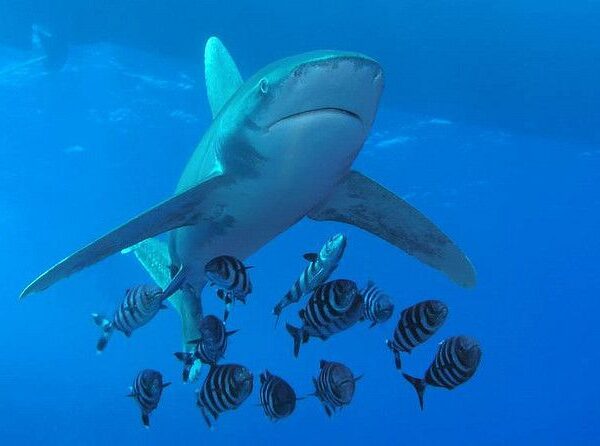

Le requin bleu : un nomade des mers

Le requin bleu (Prionace glauca), ou peau bleue, est l’un des requins pélagiques les plus répandus au monde, y compris dans les eaux tunisiennes. Reconnaissable à sa silhouette élancée et à sa couleur indigo, il est un grand migrateur qui parcourt des milliers de kilomètres. Contrairement au requin blanc, il est beaucoup plus commun. Il n’est généralement pas considéré comme agressif envers l’homme, bien que sa curiosité puisse parfois l’amener à s’approcher des plongeurs ou des embarcations. Malheureusement, sa large distribution en fait aussi l’une des principales victimes des captures accidentelles de la pêche industrielle.

Démystifier les idées reçues

La perception de ces deux espèces est souvent déformée. Un tableau comparatif permet de mieux cerner la différence entre le mythe et la réalité scientifique.

| Espèce | Perception populaire | Réalité scientifique | Statut de conservation (Méditerranée) |

|---|---|---|---|

| Grand requin blanc | Prédateur mangeur d’hommes, menace constante | Présence avérée mais très rare, population très faible, aucun incident mortel recensé en Tunisie | En danger critique d’extinction |

| Requin bleu | Souvent confondu avec d’autres requins « dangereux » | Commun mais non agressif, curieux, victime majeure de la sur-pêche | En danger critique d’extinction |

Cette clarification est essentielle pour évaluer objectivement le niveau de danger, qui s’avère finalement très faible pour les usagers de la mer.

Risques réels des requins pour les baigneurs et plongeurs

Statistiques des incidents en Méditerranée

Les chiffres parlent d’eux-mêmes : le risque d’une attaque de requin en Tunisie, et plus largement en Méditerranée, est infinitésimal. Sur plusieurs décennies, le nombre d’attaques non provoquées recensées se compte sur les doigts d’une main pour l’ensemble du bassin méditerranéen. La probabilité d’être frappé par la foudre ou d’avoir un accident de la route est des milliers de fois plus élevée. Cette peur ancestrale du requin est donc largement irrationnelle et ne correspond à aucune menace statistique tangible pour les millions de personnes qui profitent des plages tunisiennes chaque année.

Comportement des requins et interactions humaines

Les rares incidents impliquant des requins sont le plus souvent des cas d’erreur d’identification. Un surfeur sur sa planche peut ressembler à une otarie vue du dessous, une proie naturelle pour certaines espèces. Les requins ne chassent pas l’homme. Les morsures dites « exploratoires » surviennent lorsqu’un requin, animal curieux, utilise sa gueule pour « goûter » un objet inconnu dans son environnement. Dans la plupart des cas, il relâche sa prise immédiatement après avoir réalisé son erreur. Les interactions restent donc exceptionnelles et accidentelles.

Conseils de prudence pour les activités nautiques

Même si le risque est minime, quelques règles de bon sens permettent de le réduire encore davantage. Il s’agit moins d’éviter une attaque que de respecter un animal sauvage dans son milieu naturel. Voici quelques recommandations :

- Éviter de se baigner seul, très au large, à l’aube ou au crépuscule, périodes de chasse pour de nombreux prédateurs.

- Ne pas se baigner à proximité des pêcheurs ou des zones où des déchets de poisson sont rejetés.

- Retirer les bijoux brillants qui pourraient être confondus avec les écailles d’un poisson.

- En cas de rencontre avec un requin en plongée, garder son calme, rester en position verticale et ne pas faire de mouvements brusques.

Si la menace que représentent les requins pour l’homme est quasi inexistante, l’inverse est malheureusement une réalité bien plus sombre et documentée.

Impact de la sur-pêche et des captures accidentelles

Une pression de pêche insoutenable

La principale menace qui pèse sur les requins en Tunisie n’est pas l’homme dans l’eau, mais les activités de pêche. Selon les études scientifiques, les populations de nombreux requins et raies en Méditerranée ont chuté de plus de 70 % au cours du siècle dernier. Cette hécatombe est la conséquence directe d’une pression de pêche trop intense, qu’elle soit ciblée pour certaines espèces ou, le plus souvent, accidentelle.

Le drame des captures accidentelles

La grande majorité des requins capturés dans les eaux tunisiennes sont des captures accidentelles, ou « bycatch ». Ils sont pris dans des engins de pêche qui ne leur étaient pas destinés, comme les chaluts pélagiques, les sennes tournantes ou les palangres visant le thon et l’espadon. Ces techniques de pêche peu sélectives capturent sans distinction des milliers de requins chaque année. Même lorsqu’ils sont relâchés, beaucoup ne survivent pas au stress et aux blessures de la capture. C’est un véritable fléau pour ces espèces à croissance lente et à faible taux de reproduction, qui ne peuvent pas compenser de telles pertes.

Conséquences écologiques de la disparition des requins

La disparition progressive des requins n’est pas seulement une perte pour la biodiversité, c’est une menace pour l’équilibre de tout l’écosystème marin. En tant que superprédateurs, ils jouent un rôle de régulateur en éliminant les individus faibles ou malades et en contrôlant les populations des espèces situées plus bas dans la chaîne alimentaire. Leur déclin peut provoquer des effets en cascade, comme la prolifération de certaines espèces au détriment d’autres, déstabilisant durablement la santé de l’océan. Protéger les requins, c’est protéger la mer dans son ensemble.

Face à ce constat alarmant, des mesures de protection et de sensibilisation commencent heureusement à émerger, portées par des acteurs variés.

Initiatives de conservation et rôle des communautés locales

Programmes de sensibilisation et d’éducation

Changer la perception négative du requin est une première étape cruciale. Des associations et des organismes de recherche en Tunisie mènent des campagnes d’information auprès du grand public, des scolaires et des touristes. L’objectif est de remplacer la peur par la connaissance et le respect. Expliquer le rôle écologique des requins et la réalité des menaces qui pèsent sur eux permet de créer un soutien public indispensable aux mesures de conservation. Ces actions passent par des documentaires, des expositions et des interventions dans les écoles pour toucher les générations futures.

L’implication cruciale des pêcheurs

Aucune stratégie de conservation ne peut réussir sans la collaboration des principaux acteurs en mer : les pêcheurs. Longtemps considérés comme une partie du problème, ils sont aujourd’hui de plus en plus vus comme une partie essentielle de la solution. Des programmes visent à les former aux bonnes pratiques, comme les techniques pour relâcher vivants les requins capturés accidentellement. Leur connaissance empirique de la mer est également une source d’information précieuse pour les scientifiques qui cherchent à mieux comprendre la distribution et l’abondance des espèces.

Développement d’un écotourisme responsable

Une autre piste prometteuse est le développement d’un écotourisme centré sur l’observation de la vie marine. Plutôt que de valoir quelques dinars sur un marché, un requin vivant peut générer des revenus durables pour les communautés locales à travers des activités comme la plongée sous-marine encadrée. Ce modèle économique démontre qu’un océan en bonne santé et une faune préservée ont une valeur économique supérieure à leur simple exploitation, créant ainsi une incitation directe à leur protection.

Ces initiatives locales, pour être pleinement efficaces, doivent s’inscrire dans un cadre plus large, soutenu par une recherche scientifique solide et une collaboration transfrontalière.

Coopération scientifique pour la protection des requins en Tunisie

Programmes de marquage et de suivi

Pour protéger efficacement une espèce, il faut d’abord la comprendre. Les scientifiques en Tunisie et dans la région méditerranéenne déploient des technologies de pointe pour étudier les requins. Le marquage par balise satellite est l’une des techniques les plus performantes. En équipant un requin d’une balise, les chercheurs peuvent suivre ses déplacements sur de longues distances, parfois à travers tout le bassin méditerranéen. Ces données sont vitales pour identifier les routes migratoires, les zones de nourrissage et de reproduction, qui sont des zones prioritaires pour la conservation.

Collaboration internationale en Méditerranée

Les requins ne connaissent pas les frontières. Un requin marqué en Tunisie peut se retrouver quelques mois plus tard au large de l’Italie ou de la Libye. La protection de ces grands migrateurs exige donc une coopération internationale forte. Les chercheurs tunisiens collaborent avec leurs homologues des pays voisins pour partager les données, harmoniser les protocoles de recherche et plaider d’une seule voix pour des mesures de gestion à l’échelle de la Méditerranée. Des commissions régionales de pêche jouent un rôle clé dans la mise en place de réglementations communes.

Vers une législation plus protectrice

La recherche scientifique fournit les arguments nécessaires pour renforcer le cadre légal. Sur la base des données collectées, des recommandations sont formulées pour améliorer la législation nationale et internationale. Cela peut inclure :

- La création de nouvelles aires marines protégées (AMP) dans des zones critiques pour le cycle de vie des requins.

- L’interdiction de pêcher certaines espèces particulièrement menacées.

- L’obligation d’utiliser des engins de pêche plus sélectifs pour réduire les captures accidentelles.

- La mise en place de quotas de pêche stricts pour les espèces qui peuvent encore être exploitées.

L’objectif est de passer d’une approche de simple exploitation à une véritable gestion durable des populations de requins.

Les requins des côtes tunisiennes incarnent un paradoxe : craints sans raison par le public, ils sont en réalité des victimes silencieuses des activités humaines. La diversité de ces espèces est un patrimoine naturel précieux, mais fragile. La menace principale ne vient pas de leurs ailerons dans l’eau, mais de la sur-pêche et des captures accidentelles qui déciment leurs populations. Le salut de ces seigneurs des mers dépend désormais d’une prise de conscience collective et d’un effort conjoint, alliant la science, l’implication des communautés de pêcheurs et des politiques de conservation ambitieuses à l’échelle de toute la Méditerranée.